新規営業の手法は大きくインバウンド営業とアウトバウンド営業に二分されます。

インバウンド営業は端的に言えば、“問い合わせや資料ダウンロードなどの接点を持った見込み客に対して営業を行う”手法です。

その対極にあるのがアウトバウンド営業で、“接点のない見込み客に対して営業を行う”手法です。

特にBtoBのビジネスを展開する企業では、ほとんどの企業がインバウンド型の営業を行っているため、

行わないことにより、機会損失が発生する可能性があります。

この記事では、スタートアップ企業でインバウンド営業をゼロから立ち上げた筆者が詳しく解説します。

インバウンド営業とは

アウトバウンドはナンパ、インバウンドはマッチングアプリ

アウトバウンドはナンパ、インバウンドはマッチングアプリに例えられることがあります。

アウトバウンドの営業の代表的な手法としては、飛び込み営業やアポ電、手紙、街中での名刺交換の打診などです。

ナンパに例えられるように、以下のような特徴があります。

- 魅力的な相手(見込客)を見つけたら、いつでも声を掛けることが出来る

- 関係性のない相手に突然連絡するので、商談化率は低い

- 競合製品の検討は行っていない場合が多いので、商談化した際の成約率は高い

- 相手から邪険にされることも多く、心理的負担が大きく、営業担当者の離職率が高止まりする

それに対してインバウンド型の営業はマッチングアプリに例えられるように、問合せや資料のダウンロードなどの接点が出来た見込客に対して営業を行います。

マッチングアプリに例えるように、以下のような特徴があります。

- 相手からの問い合わせや資料請求がなければ、やり取りが始まらない

- やり取りの口実があるため、商談化率は高い

- 競合への問い合わせや資料請求を行っている場合が多いため、商談化後の成約率は低い

- 問合せや資料請求を発生させるための費用が発生する

営業活動におけるインバウンド営業の重要性

インターネットやSNSが深く浸透している現在、ビジネスにおける情報収集でも当然のようにそれらが活用されています。

インターネット普及以前には、電話営業や飛び込み営業を受けることで、製品/サービスを知るということが当たり前の時代でしたが、現在ではビジネスにおける情報収集も能動的に行われています。

当然のように、競合となる企業でも問い合わせや資料請求が行われる仕組みが用意されているため、取り組まなければ検討の候補から漏れることとなり、機会損失が生じます。

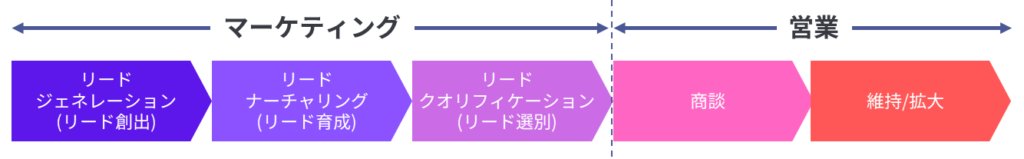

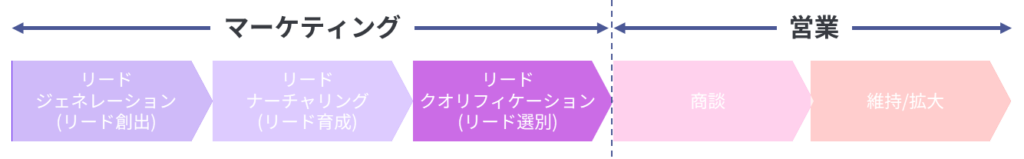

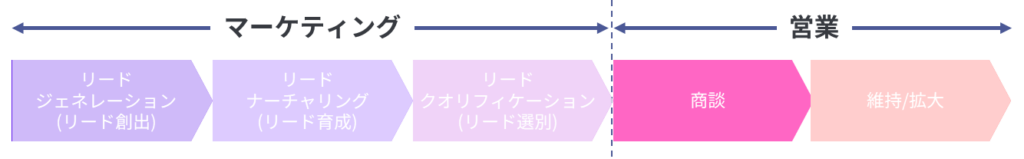

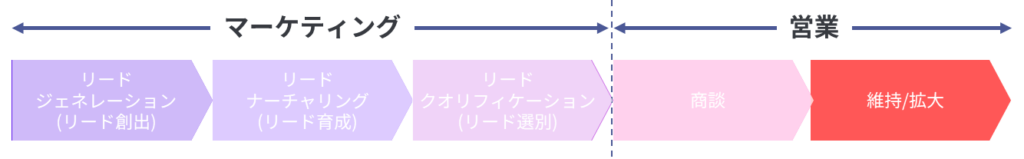

インバウンド営業の流れ

インバウンドセールスのプロセスは大きく以下のプロセスに分かれます。

マーケティングやインバウンド営業において、”リード”という言葉が頻出します。

マーケティング用語で、主にマーケティング活動によって生み出される見込み客を指す言葉です。

明確な定義はありませんが、問合せや資料請求、セミナー申し込みなどにより、顧客の同意の下に個人情報(企業名、役職、氏名、メールアドレス、電話番号)を入手できた場合に、リードを獲得した、と見なすことが一般的です。

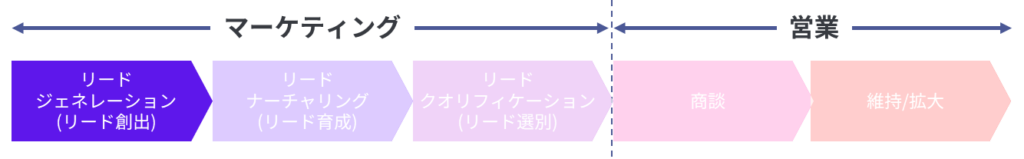

リードジェネレーション(リード獲得)

リードジェネレーションとは接点がない状態から、見込顧客の情報を取得することです。

資料請求や見積依頼、問合せなどによって、

相手の社名や役職、氏名、メールアドレスなどの情報を合意の上で取得できると、

“リードを獲得した”状態となります。

リード創出を行う場所は、大きく自社メディア(オウンドメディア)と外部メディアに分けられます。

自社メディアは企業のホームページで運営されているブログや、それ以外のメディアを指します。

外部メディアは資料請求サイトやビジネスマッチングサイトなどを指します。

自社メディア(オウンドメディア)

自社メディアについては、コーポレートサイト内にブログを開設し、

見込み顧客が関心を持ちそうなブログ記事を公開することで、資料請求や問合せの発生を目指します。

運用に乗れば、予算をかけずに見込顧客を継続的に獲得することが可能となりますが、一朝一夕でこのような状態を作ることは難しく、記事の作成・アクセス解析・記事の改善のサイクルを回す必要があり、長期的な施策となります。

自社メディアは時間と労力はかかるものの、立ち上がれば予算を掛けずにリードを獲得出来る資産となるので、ぜひ着手したいところです。

外部メディア

自社メディアを立上げ、ある程度の成果が得られる状態となるまでには一定の時間を要するため、

外部メディアも組み合わせて利用することをお勧めします。

外部メディアの場合、費用が発生しますが、掲載先のメディアが広告掲載などによる集客を行っているため、すぐにリードを獲得することが可能です。

取り扱う商材や価格帯によって掲載すべきサイトが異なりますが、

代表的な資料請求サイト/ビジネスマッチングサイトを以下に掲載しておきます。

- メディアレーダー(https://media-radar.jp/)

- ITトレンド(https://it-trend.jp/)

- マーケメディア(https://www.marke-media.net/)

- BOXIL Saas(https://boxil.jp/)

- アスピック(https://www.aspicjapan.org/asu/)

- デジタル化の窓口(https://digi-mado.jp/products/12142/)

- PRONIアイミツ(https://imitsu.jp/)

- 比較ビズ(https://cloudhikaku.jp/)

- ミツモア(https://meetsmore.com/)

掲載先の外部メディアを探す際ですが、WEB検索で上位表示されていて、見込み客が多く参照していると予想されるメディアを見つけましょう。

例えば、東京でホームページ制作を提供しているのであれば、

以下のような見込み客が検索しそうなキーワードで検索を行い、上位表示されているメディアや、積極的に広告掲載を行っているメディアを見つけましょう。

- ホームページ制作 東京

- ホームページ制作会社 比較

- ホームページ制作 製造業

掲載する/しないを判断する際のポイントですが、以下のような観点が重要です。

- 問合せやリードの発生件数が十分であるか?

- 問合せをしている企業は、自社のターゲットと合致しているか?

- 1件の問い合わせに対し、多すぎる企業での比較検討が行われないか?(10社以上など)

- 初期費用やリード単価、成約時の成果報酬が高額でないか?

私が外部のメディアの選定を行った際は、

「高すぎなければ一旦掲載してみて、効果が悪ければ取り下げる」

というスタンスで行いました!

結局は掲載してみないと分からないことも多いので、高すぎるメディア以外にはまずは掲載してみることをオススメします。

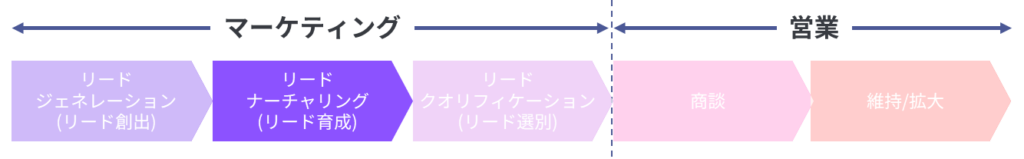

リードナーチャリング(リード育成)

リードを獲得できたとしても、必ずしも即時的に発注をする見込客ばかりではなく、情報収集を目的とした資料請求も多くの割合を占めます。

そういったリードであっても、半年後や1年後、もしくは数年後に発注する可能性はあるため、すぐに発注しないからと言って見切るわけにはいきません。

そこで行うのがリードナーチャリングです。

ナーチャリングは育成を意味する言葉で、現時点で必要性の認識が薄い状態や理解が甘いリードに対して、訴求や啓発を行うことによって、購買意欲を高める活動です。

代表的な手法としては定期的にメルマガ配信を行い、直近のトレンドの移り変わりや自社の新サービスリリースなどの情報を流します。

例えばですが、動画制作サービスの資料をダウンロードしたリードに対し、直近の動画制作のトレンドや、SNSユーザーの動画視聴の動向調査結果などのメルマガを流すイメージです。

リードクオリフィケーション(リード選別)

リード数が数百件程度であれば、全件アタックすることも可能ですが、1000件を超えてくると、全件に対して同じ熱量でアプローチすることが難しくなります。

そのため全リードの中から、見込みがありそうなリードを選別し、可能性が高そうなリードに対して、個別のメール送信や架電など、コストの高い活動を行う対象を決定します。

大きくは属性と行動の2軸での選別を行います。

- 属性

- 自社の商材がフィットするターゲット像と合致しているかを、業種・業態・規模・売上高・設立年数など情報により判断する

- 行動

- サイト訪問や資料請求、資料閲覧、メール開封などの行動を測定の上、スコアリングし、購買意欲がどの程度あるかを判定する

属性と行動では、属性の方が優先されます。いくら購買意欲や関心が強いリードだったとしても、

そもそもターゲット像と合致しない場合、担当者の興味が強かったとしても、社内決済を通過できず導入ができない/契約してもすぐ解約するなど、良い結果が望めないためです。

商談

ここからは営業の領域となります。

製品・サービス説明の打ち合わせを打診し、訪問/オンラインミーティングにより、自社の製品/サービスを見込顧客に対して提案します。

アウトバンド型の営業と異なり、これまでのマーケティング活動により、サイト内のどのページを参照したか、などのデータを取得できているため、営業活動を進める際の参考情報として活用が可能となります。

顧客の関心事に対して適切な提案を行うことにより、より確度の高い商談の進行が可能となります。

提案後、見込顧客からのレスポンスがない状態が、しばしば発生します。

BtoBの営業では、相手も別の業務と平行して検討を行っている場合が多いため、どうしても優先順位が下がりやすくなります。

そのような状況では追客を行うことが重要となります。

インバウンドセールスの仕組みを整えていれば、メールの開封やサイトへのアクセス、資料の閲覧を追える状態となっているため、それらの情報も参考情報として使用しながら、顧客が現在どの状態となっているかを把握の上、アクションを行う必要があります。

- 検討を進行している

- 検討が中断している

- 検討が終了している(=発注を断念した)

検討結果が発注の見送りや、競合への発注であった場合、なぜそのような判断となったのか失注理由を確認しましょう。

具体的な失注理由が分かっていれば、以下のような商機を掴むことが可能となります。

- 自社製品/サービスの改善により再提案の余地がある

- 競合サービスの契約終了間際のタイミングでリプレイスの余地がある

成約となった場合も、なぜ自社製品/サービスが選ばれたのかの理由を確認しましょう。

自社が思っている強みと、顧客から評価されたポイントは必ずしも同じではありません。

判断理由をヒアリングすることによって、自社が気付いていなかった強みを発見できる可能性があります。

さらには自社の独自性がある強みが評価されている場合、競合サービスの向上によってはリプレイスの懸念が発生することとなります。判断理由をヒアリングすることによって、そのような危機も察知することが可能となります。

維持/拡大

ここまでは新規取引先の開拓の話でしたが、ここからは成約した後の話です。

新規の取引先の開拓には多大な広告費や営業コストを要しますが、満足度が高い状態を保つだけで既存の取引先との取引の維持・拡大を期待することが出来ます。

営業活動というと新規取引先の開拓に目が奪われがちですが、存続している殆どの企業では既存の取引先からの売り上げが大きな割合を占めています。

さらには関係値がある相手ですので、契約金額の増額(アップセル)や別商材の販売(クロスセル)の提案についても、受け入れてもらいやすい状態となります。

Saasを始めとする業種の企業では、“カスタマーサクセス”というポジションで、この役割を担う専任の担当者を配置しているほどの重要な事柄です。

インバウンドセールスの成功の要件

インバウンド型のセールスにおいて最も重視される指標はLTVとCACです。

LTV(Life Time Value、顧客生涯価値)>CAC(Customer Acquisition Cost、顧客獲得コスト)

LTV(Life Time Value、顧客生涯価値)がCAC(Customer Acquisition Cost、顧客獲得コスト)を上回っていれば、健全な状態であり、インバウンドセールスの活動への投資を加速させることが可能です。

例えば、月額1万円のサービスの顧客を1社獲得する際に10万円のコスト(広告費、マーケティング費用、営業費用)を要しているとすれば、平均継続期間が10か月以上であれば、LTV>CACの関係性が成立しているといえます。

CACに

インバウンド型の営業活動を行うべきか?

基本的にはインバウンド型の営業活動も併用することをお勧めしますが、以下のような状況の場合には必ずしもマッチしない可能性があります。

- 新規性の強い商品

- まだ市場に浸透していない新規性の強い商品の場合、市場のニーズが形成されていないため、検索流入や資料請求などの行動が起こりづらい傾向にあります。

- 超高単価な製品・サービス

- 年間数千万以上などの製品・サービスとなると、広告や検索から流入した企業でそれを購入できる企業はかなり限定されます。CACが高額となりやすいため、費用対効果が得られづらい傾向にあります。

- ニッチな商材

- ターゲットが数十社しか存在しないようなニッチな製品を扱っている企業の場合、見込み客にリーチすることが出来ない可能性があります。

- 独占状態・寡占状態

- 独占状態や寡占状態の市場の場合、必要が発生した際に問合せる相手がそもそも1~数社しかおらず、何もしなくても問合せが来るので、わざわざリード獲得などの取り組んでも、効果は限定的です。

終わりに

結論を言えば、インバウンド型の営業を行わないことは機会損失に繋がるため、基本的には着手すべきです。

この記事を見てインバウンド型の営業活動を開始したいと思われた企業様は、ぜひお問い合わせフォームからご連絡ください。

戦略立案から、営業フローの整理、コンテンツ制作フローの整備など、幅広い支援が可能です。